42. Coronavírus e Apocalipse

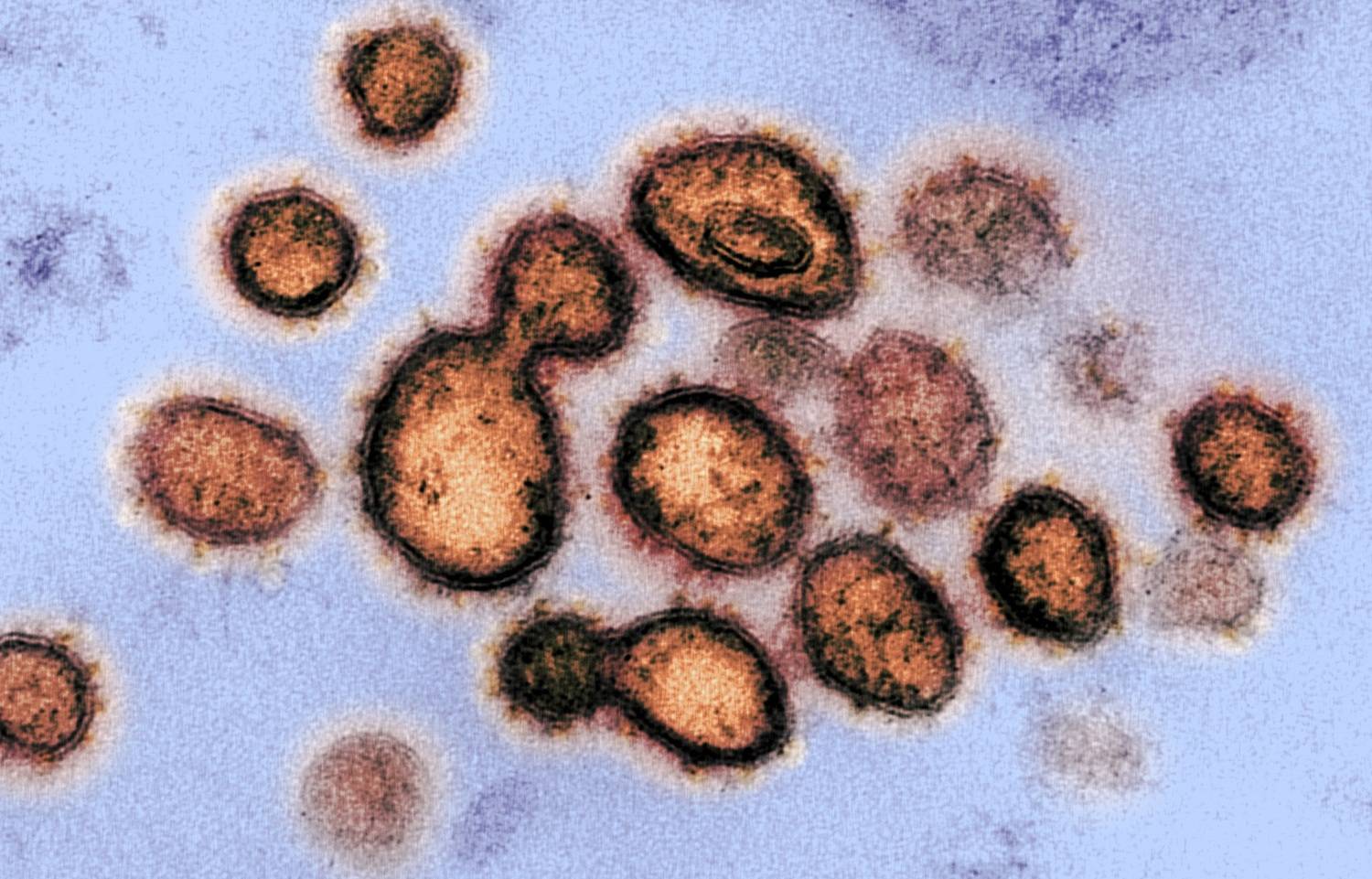

Os vírus, em sua grande maioria, são seres muito pequenos e simples, mas com grande capacidade infecciosa. A própria palavra vírus significa algo como isto: fluído venenoso. Estima-se a existência de milhares de vírus, dentre eles pouquíssimos catalogados. Das muitas famílias virais, os coronavírus são uma grande família de vírus que podem causar desde resfriados comuns a gripes severas ou outras doenças respiratórias, como por exemplo, a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS).

Em dezembro do ano passado, um novo coronavírus foi descoberto em Wuhan, na China. Batizado de COVID-19, esse novo vírus foi subestimado incialmente em muitos países, mas atualmente, em março de 2020, provoca uma pandemia assustadora que, muito em breve, será considerada calamidade pública.

O espalhamento do novo coronavírus deu provas de que vivemos mesmo num mundo globalizado. Evidente que a essa altura, ninguém mais duvidava disso. Entretanto, aquilo que sabíamos de forma abstrata ou apenas como uma intuição distante, mostrou-se bastante concreto: crise de bolsas de valores, alta do dólar; em seguida, ameaça de recessão econômica até mesmo para os Estados Unidos, fechamento de fronteiras, viagens canceladas, etc. Além disso, há a globalização da informação. Com o mundo ligado em rede e a informação na palma da mão ficou mais fácil obter notícias sobre o que estava acontecendo do outro lado do mundo. A quantidade excessiva de informação, contudo, não trouxe tranquilidade, mas muito medo, porque o avanço da doença em outros países, somado à quantidade de fakenews, em tempos de pós-verdade, pôs a todos em estado de alarme. Há quem fale, hoje, em uma Infotoxicação, para se referir a outro vírus: a rapidez da informação que não permite o tempo necessário para articulá-la ou refletir sobre ela. Ou seja: muita informação não é equivalente a muito conhecimento, mas muitas vezes a desnorteamento. Afinal, as informações são muito variadas, ora mais inquietantes, ora menos desesperadoras. A propósito disso, quero primeiramente falar sobre as estratégias discursivas a respeito do novo coronavírus.

O vírus pode ser tratado analogamente como uma linguagem. Apesar dos estudos epidemiológicos e mesmo contando com o avanço nas áreas biológicas e médicas, o novo coronavírus é uma linguagem desconhecida, ainda sob pesquisa e essa total falta de domínio da linguagem gera medo. Há pouquíssimo tempo, uma pesquisadora brasileira conseguiu estabelecer o genoma daCOVID-19, mas isso é ainda muito recente. Dominar um vírus que se alastrou pelo mundo todo e que ainda pode passar por mutações genéticas não é simples, mas baseia-se em muitas atitudes complexas que exigem a cooperação de todas as nações, ao invés do fechamento total nos nacionalismos que começaram a se levantar há alguns anos. Em outras palavras, os nacionalismos se mostram fracassados diante de problemas globais, bem como o Estado Mínimo como pretensão. Caem, consequentemente, ideologias como a crítica aos Sistemas Públicos de Saúde que, nesse momento, são indispensáveis à contenção da crise global que temos assistido.

As mídias têm exposto para todos as políticas adotadas em outros países, além de publicar as políticas de saúde nos países em que a pandemia só está começando. De um lado, tais ações consistem em alguns hábitos de higiene como lavar as mãos periodicamente e utilizar o álcool em gel; de outro lado, tais ações consistem na recomendação do autoisolamento. Às vezes, considerada como uma gripe comum, outras tantas tratada como muito mais do que uma gripe, a COVID-19 se manifesta de muitos modos, ora severos, ora não. As notícias procuram reforçar ao máximo a necessidade de mantermo-nos em isolamento social, não tanto pela letalidade do vírus, mas por conta do desconhecimento dessa linguagem em todos os organismos e, sobretudo, para realizar o que ficou conhecido pelos leigos como um achatamento da curva de contágio. Se essa curva atingir um pico muito alto, mesmo o melhor sistema público de saúde não teria condições de receber aqueles que pudessem precisar de internação e tratamento intensivo. É notório que essas decisões foram tomadas, a partir das comparações possíveis com outros países que não conseguiram tomar as mesmas medidas preventivas, a tempo. Por exemplo, a Itália. Por lá, as altas taxas de contágio abarrotaram os hospitais e levaram a alcançar até oito vezes mais o número de mortos da Coréia do Sul. Por isso, a prevenção é urgente.

Mas ao acentuar o terror mundial em relação ao vírus, bem como o crescimento do contágio, ao tentar conter a propagação do vírus, a informação também provocou um efeito-resto. Esse efeito resto é o pânico. Esse pânico se manifestou como saques de supermercado, suicídio, estocagem de alimentos. O medo não é apenas um imunossupressor, mas é também imobilizante. Com medo, as estratégias criativas ficam defasadas. Como o vírus é invisível e incontrolável, cresce o medo do outro como fonte de contágio. E é fácil passar do medo ao medo . O outro passa a representar o inimigo que eu devo evitar. E o fechamento de fronteiras, em larga escala, torna-se uma metáfora para a nossa convivialidade, especialmente quando se recomenda justamente o isolamento como saída para evitar o contágio. É preciso seguir as orientações dos especialistas, mas o medo pode ser contornado, como vimos recentemente na Itália, quando alguns cidadãos fizeram encontros musicais pelas sacadas de seus prédios. Essas estratégias criativas indicam que podemos mudar o registro do medo e que podemos mostrar facetas de nossa humanidade mesmo em meio a crises. Quanto às mídias, faria muito bem mostrar atitudes valiosas em relação ao coronavírus, bem como a remissão do mesmo em alguns pacientes, focalizando também a capacidade de desenvolvermos respostas efetivas à crise. Se essas informações chegassem às nossas mãos, talvez não experimentássemos tanto pânico.

Ironicamente, o celular agora se tornou uma importante ferramenta. Se antes, a todo custo, se o descaracterizava como ferramenta de isolamento e de impedimento da comunicação real, afastando as pessoas, agora, as mídias eletrônicas podem ser um importante meio de acesso ao outro. Afinal, a tecnofobia não nos levaria a lugar nenhum mesmo. Como um traço marcante de nossa cultura cibernética, essa virada pode ser muito importante: reconhecer que apesar dos muitos efeitos negativos e dos problemas que representa, o celular e também outros meios eletrônicos também podem efetuar a proximidade. Há muito, pensavam-se maneiras de incluir a novidade dos eletrônico em processos educativos, catequéticos, litúrgicos. Essa inclusão já estava em curso, mas ainda encontrava algumas resistências dos mais tradicionais. Mas a hora chegou impetuosamente e vai exigir de nós, agora, criatividade e rapidez.

No Brasil, a COVID-19 apenas começou e já são quatro óbitos registrados (18/03/20). Os idosos e os doentes crônicos representam o grupo de risco, mas à bem da verdade, estamos todos sob os riscos do contágio.Seja lá como ele se manifestar, o perigo é sempre a transmissão em cadeia. O vírus nesse país tropical assusta ainda mais. Embora o ministro da saúde tenha afirmado em recente entrevista que todas as medidas estão sendo tomadas, ele afirmou também que o timoneiro do barco é o presidente Bolsonaro. Mas Bolsonaro minimiza a crise de saúde, chamando-a de histeria coletiva provocada pela mídia. Ao fazer tais críticas, o presidente insiste em sua descredibilização da imprensa; não reconhece suas falhas como fizemos a pouco, quando demarcamos o efeito-resto da intensa produção de informação, mas descarta tudo. Não leva a sério com isso, inclusive, o medo da população que é muito comum, inclusive ao se sentir paralisada diante de uma nova linguagem. Se em outros lugares, alguns líderes procuraram acolher com continência o pânico dos cidadãos, inclusive tomando medidas enérgicas, no Brasil tais medidas foram, inclusive, desacreditadas pelo presidente quando o mesmo saiu para apoiar uma manifestação, em pleno surto da COVID-19, sem nenhuma proteção. Em uma entrevista, Bolsonaro, entretanto, tentou minimizar suas atitudes dizendo não estar infectado; “ e se estou infectado ninguém tem nada a ver com isso”, afirmou. Faz parte de sua estratégia de ridicularização da mídia, inclusive, sua volatilidade. Se a mídia diz: ele não saiu de máscara, ele sai com máscara e se deixa ver assim. Essas mudanças rápidas mostram seu cinismo e descrédito para com as redes de informação que ele acredita estarem contra o seu exemplar desgoverno, além de sua tentativa de fazê-las cair em contradição.

Somadas à credibilidade da figura presidencial estão as reformas estruturais que seu ministro Paulo Guedes insiste em fazer. Mesmo diante do surto, o ministro está preocupado com a economia girando. Obviamente, a economia não pode parar. Mas não é disso que estamos falando. Estamos falando do utilitarismo radical com que a economia é tratada aqui, sem lembrar que esse utilitarismo é frequentemente a causa para descuidarmos de áreas como a saúde e a educação. Nesse sentido, o congelamento dos gastos com saúde, realizados desde o governo Temer não são sequer reavaliados. E pior, continuam validados. Diante desse papel do antipresidente e das reformas estruturais que chancelam o necropoder, o coronavírus parece ser muito mais letal. Alguns reflexos do desespero aparecem nos modos como a população reage: ou negando a pandemia, desconfiando de seus efeitos catastróficos; ou desesperando-se, estocando alimentos e papel-higiênico. O motivo para estocar papel-higiênico, segundo estudiosos, pode ser o de um sintoma proporcional ao tratamento do vírus como uma coisa nojenta. Regredindo defensivamente por causa do medo, as pessoas pensam em manter duas satisfações pulsionais: a oral e a anal (estocam comida e papel higiênico).

Um adendo. Ao chamar de histeria o medo do brasileiro, Bolsonaro também dá provas de sua completa ignorância, pois mistura uma estrutura clínica (de versão psicanalítica) com uma emoção. O termo está aí banalizado como se encontra no senso comum; trata-se de um efeito em parte natural, graças à popularização dos conceitos freudianos. Entretanto, na boca de um chefe de estado tem efeito de ato-falho, outro conceito de Freud para falar dos equívocos que aparecem em nossos discursos, sem querer, mas que nos permitem entrever nosso inconsciente. Histeria, no senso comum, é uma reação exagerada, desproporcional e catastrofizada, o que quer dizer que há uma medida esperada, uma reação adequada para certas circunstâncias. Ora, se esse vírus é uma nova linguagem, como falar de uma reação adequada? Em seguida, histeria, na realidade, grossíssimo modo, pode ser depressiva, pode estar ligada a conversões no próprio corpo (e reais), pode estar ligada a infantilizações ou a confrontações com a lei. Ou seja, diz respeito a um transtorno real que se presentifica de muitos modos e não a uma farsa. Mas querendo dizer sobre a farsa, o presidente deixa escorregar a realidade do sofrimento da nação; no ato de negar, reafirma.

Agora, gostaria de tratar o coronavírus sob uma linguagem transversal que tem tangenciado, inclusive, o modo como o encaramos. Será, agora, o fim do mundo? De que mundo, poderíamos perguntar. Pois, de fato, o mundo está em constante mutação. O mundo feudal, por exemplo, já acabou, embora possa resistir algo dele. Este mundo como nós o conhecemos está sim sob a possibilidade de acabar. Isso talvez não signifique o fim da vida humana, mas mudanças discursivas e lógicas, de compreensão da própria vida e de nossa história. Importa é que possamos orientar o quanto possível essas transformações para que elas não nos esmaguem. O coronavírus é, em certa medida, também uma possibilidade para que possamos repensar e reorientar a história no que nos é possível fazer, já que movimentamos a estrutura, da qual somos efeitos abertos.

É imprescindível, para tanto, evitar a neurose de destino que nos visita: “isso tinha que acontecer”, “tinha que ser assim”, “isso está acontecendo para nosso bem”. Não. Não tinha que ser assim nem está acontecendo para nosso bem. O coronavírus não apareceu para nos ensinar a ser mais fraternos ou para nos ajudar a parar e sermos mais conscientes da nossa velocidade. O coronavírus não apareceu como um mal que veio para o bem. Ele apareceu como um mal que faz mal para quem é contagiado e, tão somente mal. Uma coisa é a nossa tentativa de dar sentido para o que não faz sentido, outra totalmente diferente é acreditar num sentido interno a essas circunstâncias históricas, como se nos coubesse entendê-las e crescer resignadamente com elas. Nosso objetivo é perceber como podemos usar uma situação negativa, extraindo dela o que é mais positivo.

Há quem, por outras vias discursivas, trate a pandemia como consequência de nossa atividade exploratória, como consequência de nossa irresponsabilidade com o planeta. Se na hipótese anterior o coronavírus era destino, agora nessa nova hipótese é nossa culpa, o que acrescenta um problema moral a um problema epidemiológico. Acredito que nosso descuido com o planeta e que nossas irresponsabilidades com pesquisas científicas tenham resultados nefastos. Mas daí, atestar que o coronavírus é a Terra nos expulsando, nós mesmos como vírus letal, não é só uma hipótese mística (até muito palatável), mas um moralismo que não resolve nada, pois implica que quem não tem nada a ver com o descuido do planeta, pague por quem tem, já que o vírus não escolhe quem contagia, por vias morais. Aliás, fosse assim, líderes mundiais donos de ações contrárias ao cuidado com a ecologia deveriam já ter adquirido o coronavírus, como por exemplo, Trump. O cuidado para com a ecologia é igualmente necessário aos cuidados contra a pandemia e há muitas referências entre um assunto e outro, mas não podemos recair num consequencialismo.

Outra linguagem punitiva, coloca Deus no lugar da Terra. Deus seria, agora, a causa inicial para a pandemia. Estaria em seus desígnios que a humanidade passasse por esse momento caótico, a fim de retornar aos seus caminhos, de fazer sua vontade e se reaproximar dele. Ou apenas para aprender algumas lições. Essa imagem do deus que se vale do medo para conquistar a benevolência dos homens está muito presente na cultura grega. Na cultura judaico-cristã, o homem é criatura de Deus e foi feito por amor. Deus só pode (ou deveria) ser entendido sob essa imagem: a do amor. A pedagogia do medo, ainda que utilizada em muitas ocasiões é completamente superada por Jesus. Sobre a pedagogia do medo, não teríamos espaço para matizá-la aqui, mas apenas a título de exemplo citamos a ideia corrente de que Deus deseja a catástrofe e o caos (como o dilúvio) para extermínio de muitos e para a salvação de poucos (arca de Noé). Esse é um exemplo de um recurso narrativo para zerar a história, altamente simbólico. Mas para aqueles que gostam de leituras fundamentalistas, Deus mesmo diz após o episódio do dilúvio que jamais mandará nenhum outro castigo sobre a Terra.

Ora, poderíamos perguntar também se Deus precisa recorrer ao mal, para ensinar algo de bom. Se não importarem para Ele os meios, desde que ele alcance os fins pretendidos, poderíamos então dizer que lhe falta ética? Se Deus é totalmente amoroso, entrar na dinâmica do mal e do sofrimento, para promover o amor, não implicaria deixar de ser si-mesmo para poder atingir certos fins? É preciso muito cuidado com certas piedades que põem Deus como causa de tudo, negando a nossa liberdade, nossa racionalidade, nossa autonomia e inclusive nossa responsabilidade. Não haveremos de negar que Deus é nosso parceiro e fonte de coragem contra os piores impasses, às vezes operados com nossas próprias mãos, mas não temos um Deus intervencionista que nos retira do nosso lugar nem da nossa posição de liberdade para fazer em nosso lugar. Mas isso é matéria para outro artigo.

Se o coronavírus, então, não é uma peça do dominó divino restará dizer que é uma peça da vontade humana, criado em laboratório, com intenções políticas e econômicas precisas, tais como controlar o índice demográfico (por isso mata mais os idosos), ou manipular as bolsas (o que inicialmente fazia mais sentido). Acontece que em tempos de guerra de inteligências e supertecnologias, a criação de um vírus seria uma estupidez sem precedentes. Uma possibilidade sim, mas sobretudo uma burrice. E a inviabilidade dessa hipótese põe em xeque tal teoria de conspiração. Isso, porque, o pior dos biólogos sabe que ao incluir uma praga num campo para eliminar outra praga, a praga incluída ocupa o lugar da precedente, implica altos custos para ser eliminada, por sua vez, além de exigir, muitas vezes, meios muito mais complexos de eliminação. Essa analogia, guardadas as devidas proporções, quer dizer que é inviável espalhar um vírus, mesmo sob a lógica de ter uma cura para ele, já que cada organismo é diferente e reage diferentemente ao contágio; logo como prever diferentes e inúmeras foras de reação ao mesmo vírus? Depois é economicamente estúpido, pois exige altos custos de contenção e, por fim, foge completamente ao controle, pois descarta que o vírus possa evoluir. Por isso, apesar de não ser uma hipótese completamente absurda, vale-se de uma lógica completamente absurda.

E finalmente, a ideia de que o coronavírus representa o apocalipse que chegou. Em primeiro lugar, apocalipse significa revelação e não fim do mundo. O coronavírus não nos pode oferecer revelação nenhuma; nós é que podemos utilizar estratégias de significação, ou estratégias criativas para vencê-lo, bem como aos seus efeitos. Por isso, pode sim ser a ocasião para repensarmos muitas coisas e, principalmente, a ocasião para nos repensarmos. Mas outras ocasiões poderiam ser utilizadas; é uma pena que tenha que ser essa e que tenha que ser dessa forma. Entretanto, seria um desperdício não olharmos para esse momento, que já produz tanta dor, sem um pingo de reflexão. Logo, só em certa medida o coronavírus é apocalíptico; se o cenário for tomado como um momento de saída das nossas repetições mortíferas, sejam políticas, econômicas ou socioambientais. Se pudermos fazer isso, além de minimizar os efeitos catastróficos dessa pandemia, poderemos seguir,em frente, mais humanos. E é aí que queremos situar nossa relação com Deus: como aquele que vai conosco. Não como aquele que faz recair sobre nós uma praga nem como aquele que faz incidir sobre nós uma tragédia, como se fosse um mal pedagogo. Deus ama onde alguém ama, cuida onde alguém cuida, mas também morre onde alguém morre. Deus é, sobretudo, aquele que nos ajuda a fazer a saída necessária das repetições mortíferas em que permanecemos insistindo.

-

481. A história que aprende a nascer24.12.2025 | 1 minutos de leitura

481. A história que aprende a nascer24.12.2025 | 1 minutos de leitura

-

220. Quarto domingo do Advento22.12.2025 | 5 minutos de leitura

220. Quarto domingo do Advento22.12.2025 | 5 minutos de leitura

-

479. (o Pastor que recolhe a noite)15.12.2025 | 1 minutos de leitura

479. (o Pastor que recolhe a noite)15.12.2025 | 1 minutos de leitura

-

477. pé-de-feijão01.12.2025 | 1 minutos de leitura

477. pé-de-feijão01.12.2025 | 1 minutos de leitura

-

475. Dez mandamentos17.11.2025 | 1 minutos de leitura

475. Dez mandamentos17.11.2025 | 1 minutos de leitura

-

214. Em memória dos que amamos03.11.2025 | 3 minutos de leitura

214. Em memória dos que amamos03.11.2025 | 3 minutos de leitura

-

213. Bem-aventurados01.11.2025 | 7 minutos de leitura

213. Bem-aventurados01.11.2025 | 7 minutos de leitura

-

472. sem ti29.10.2025 | 1 minutos de leitura

472. sem ti29.10.2025 | 1 minutos de leitura

-

211. Voltou para casa justificado27.10.2025 | 4 minutos de leitura

211. Voltou para casa justificado27.10.2025 | 4 minutos de leitura

-

471. tolice22.10.2025 | 1 minutos de leitura

471. tolice22.10.2025 | 1 minutos de leitura

220. Quarto domingo do Advento22.12.2025 | 5 minutos de leitura

220. Quarto domingo do Advento22.12.2025 | 5 minutos de leitura

219. Evangelho para viver11.12.2025 | 7 minutos de leitura

219. Evangelho para viver11.12.2025 | 7 minutos de leitura

218. Catequese hoje: caminhos para uma iniciação cristã atraente09.12.2025 | 9 minutos de leitura

218. Catequese hoje: caminhos para uma iniciação cristã atraente09.12.2025 | 9 minutos de leitura 217. Companheiro de jornada27.11.2025 | 6 minutos de leitura

217. Companheiro de jornada27.11.2025 | 6 minutos de leitura

216. “Erradicação das causas estruturais da pobreza” – A Exortação do Papa Leão XIV sobre o amor aos pobres24.11.2025 | 4 minutos de leitura

216. “Erradicação das causas estruturais da pobreza” – A Exortação do Papa Leão XIV sobre o amor aos pobres24.11.2025 | 4 minutos de leitura

215. Páscoa de Jesus, nossa Páscoa13.11.2025 | 7 minutos de leitura

215. Páscoa de Jesus, nossa Páscoa13.11.2025 | 7 minutos de leitura

214. Em memória dos que amamos03.11.2025 | 3 minutos de leitura

214. Em memória dos que amamos03.11.2025 | 3 minutos de leitura

213. Bem-aventurados01.11.2025 | 7 minutos de leitura

213. Bem-aventurados01.11.2025 | 7 minutos de leitura

212. Exigências do seguimento30.10.2025 | 11 minutos de leitura

212. Exigências do seguimento30.10.2025 | 11 minutos de leitura

211. Voltou para casa justificado27.10.2025 | 4 minutos de leitura

211. Voltou para casa justificado27.10.2025 | 4 minutos de leitura